提到鲁迅笔下所描绘的人物形象,想必大家一定会想到这个词:看客。

不论是《孔乙己》中的“我”和酒馆顾客,还是《祝福》中将祥林嫂悲惨经历作为谈资笑柄的乡民,抑或是《药》中深受封建社会毒害的百姓,他们都是某种意义上的“大多数”,凝视着处于困境中的“少数”。

回到我们的生活中,不妨回忆一下你的亲身经历或道听途说,脑海中是否有这样的画面:在某个广场或是街口,人群围成一个圈,你碰巧路过,便也凑了上去,时不时地对人群中心的“主人公们”作出评论,直到有管理人员遣散人群,你才悻悻地离开。想到这里,你是否觉得自己也是鲁迅先生笔下的看客?

不论你的答案是什么,都不必自责,毕竟“凑热闹”似乎是绝大多数人的天性。不妨再回忆一下过去的自己,在“凑热闹”的时候,有伸出过援手、帮助一场“热闹”中弱势的一方吗?也可以想想,自己在帮助他人的时候,大多数时候是在哪种场景下呢,是人多眼杂的闹市路口,还是无人注意的角落?

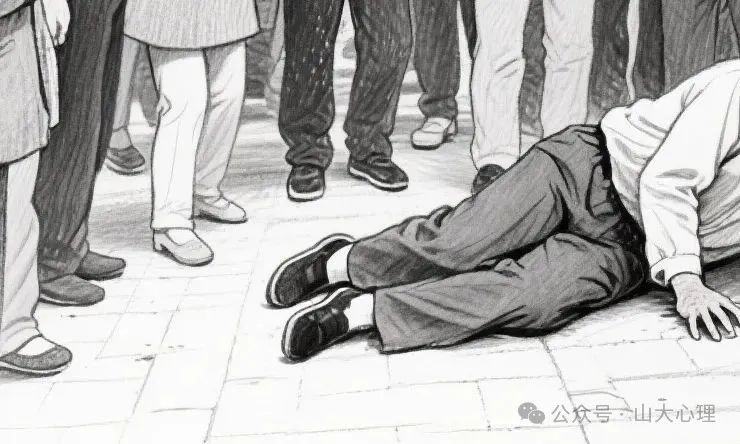

聊到这里,或许你会意识到我们的生活中常出现这样一种现象:

目睹一个人处于困境的人越多,人们站出来帮助他的可能性越小。

这似乎是一种悖论,明明“人多”才“力量大”,可为什么人越多,大家伸出援手的积极性反而更低呢?

这种现象被称为“旁观者效应”。

旁观者效应也称为责任分散效应,是指对某一件事来说,如果是单个个体被要求单独完成任务,责任感就会很强,会作出积极的反应。但如果是要求一个群体共同完成任务,群体中的每个个体的责任感就会很弱,面对困难或遇到责任往往会退缩。上世纪七十年代,社会心理学家拉塔尼和达利通过六十多组研究发现,当有其他的旁观者在场时,会显著的降低人们介入紧急情况的可能性。

在现代社会的语境下,这一社会心理学概念与鲁迅先生的看客批评的指向显然不同,但拿这一概念来解释看客心理却行得通。对于现代人来说,造成“旁观者效应”的有以下几种心理机制:

责任分散心理

能共同承担同一事件责任的人更多,每个人感知到的责任就越接近于零。比如,当你一个人在家的时候,打扫卫生、洗衣服等家务你会自觉承担,但父母和你都在家时,就会自动降低承担家务的意愿,因为“反正有爸妈在”。

社会认同和从众心理

人作为一种社会动物,无法避免产生从众的心理倾向,所以当群体对弱势者保持沉默的时候,我们大概率会产生“大家都不管,应该没事吧”的预期。

评价焦虑

不妨设想一下,如果在人流密集的闹市路口突然倒下了一个老人,你会因为害怕老人是碰瓷、老人只是轻微摔倒并不需要他人的帮助等原因而犹豫是否帮助他吗?实际上,这些犹豫源自于我们在为他人评价感到焦虑,我们不希望看到自己伸出援手之后获得的是“他怎么这么喜欢多管闲事”之类的评价,更别说被碰瓷。

自我效能焦虑

我曾经在路上目睹过一起被伤害的事件,但妈妈却拉着我快步走过,我问妈妈为什么我们不去帮助她,妈妈回答我,凭借我们母子俩的力量,恐怕也做不了什么。质疑自己帮助他人的作用效能,认为自己无法给弱势者提供有效帮助,也是造成“旁观者效应”的重要原因。

弄清楚了我们之所以会成为旁观者的原因,那不妨用下面这些方法来拒绝“看客”。

首先,如果你是需要帮助的弱势者,当面对大量人群的旁观时,或许大家会感到尴尬或是羞于求救,但迫于困境又十分需要帮助,此时不妨尝试指定具体对象,而非盲目地向人群大喊救命。向某一个具体的人请求帮助,将群体责任转化为个人责任,此时获得帮助的成功率就会加倍提升。

其次,作为旁观者,打破沉默是最重要的。有相关研究表明,旁观者人群中只要有1人开始施救,其他旁观者参与概率会从31%提升到81%。有的同学可能会产生顾虑,如果我并不会急救技能或是其他能力,该怎么去打破沉默?其实大喊一句冲到弱势者的身边、向大家呼喊“我们一起来帮助ta”就足够了。打破沉默,就是引起大家来帮助弱势者的“从众心理”,只要将大家的积极性调动起来,就产生了足够的作用。

打破沉默之后,细化任务同样重要。正如前文所说,沉默的旁观者需要一个声音来引导,不仅仅是引导他们参与到行动中来,更需要引导他们发挥出自己的效能。一个人承担责任需要做很多的努力,可如果多个人共同承担,每个人的任务量和难度就会降低,相应地,也会提升旁观者的积极性。设想一下,一个小孩在街头走丢,如果让你一个人来帮助他,想必你会感到责任沉重甚至有些累赘,但如果是很多人共同参与、并有了明确分工,a来联系派出所,b来安抚小朋友情绪,c来询问小朋友的信息,这样的话是否就会更加有动力呢?

当然,强化自我效能的自信心是这一切的根本。但正如我们上述所说,在一切紧急事件中,只要将任务细化分工,每个人就一定能发挥出自己的作用。相信自己能够为他人带来一些帮助,是拒绝“看客”最好的心理动能。

拒绝成为冷漠的旁观者并不是一件容易的事,但我相信如果你能够向需要帮助的人踏出一步,就一定能为他做点什么,也一定会让你为自己感到骄傲。