在现实生活的各种复杂情境中,我们或许没有能力(事实上也可能没有必要)做到绝对的真实行事。如果说,面向他人的谎言有时可以充当社交的润滑剂,那么自我欺骗则更像是心灵的缓冲垫。有时候,我们在自我剖析后会发现自己貌似出离了真实自我的框架,此时倒也不必陷入无止境的自我批判中,不妨换个角度,一起来理性地探索自我欺骗的界限,以及它或多或少对个人心理的保护作用。

PART 01 自我欺骗只是在骗自己吗

自我欺骗指在某种动机驱使下,个体产生的有悖于事实的错误、信念等。有学者认为,根据欺骗的对象不同,自我欺骗行为可以从个体内自欺和个体间自欺两个层面来看:

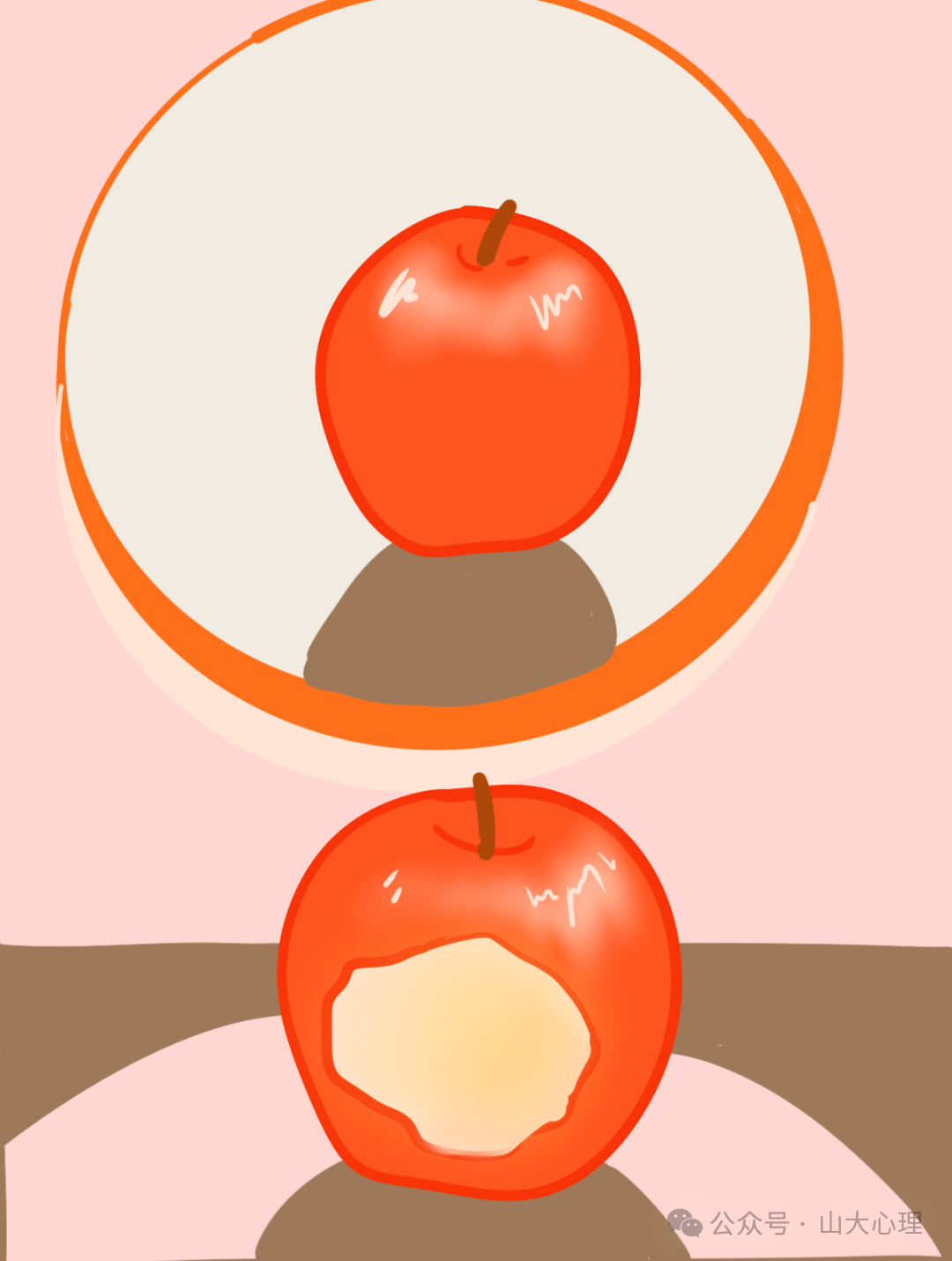

个体内自欺是针对个体内心的自我欺骗。精神分析学派认为,自我欺骗是一种防御机制,具有自我欺骗倾向的个体往往会从心理上否认对自我形象构成威胁的信息,以增强自信心和控制感。“掩耳盗铃”“吃不到葡萄说葡萄酸”“皇帝的新装”等等故事和寓言,从一般教育意义出发时都不难提取出“自我欺骗”的关键词,并引导出要对自己保持诚实的劝诫。不过,从调节个体心理状态角度来看,这种欺骗自然能够帮助个体过滤掉那些不利于自身的因素,使之处在一个相对平衡的心理状态。

个体间自欺则是在个体内自欺的基础上纳入了人际交往因素,此时进行自我欺骗是为最终更有效地欺骗他人服务的。相较于直接欺骗,个体间自欺更像是一种在对方的欺骗探测能力较高时采取的效果更好的欺骗性策略,也就是“要想骗过别人,得先骗过自己”。如果说直接欺骗是人们在清晰辨认真实信息后仍对其进行隐蔽或否认,那自我欺骗不妨说是将真实信息深埋于潜意识中,自我层面的意识持有的是与真实信息相矛盾的信息,这样个体就可以“诚实地”向对方传递虚假信息。有学者认为,自我欺骗行为或许是从人际间压力中产生的,之后才被移用到个体领域,用来产生并呈现一个理想的完善自我。

此外,还有一些针对自我欺骗的分类方法,例如无意识自欺和有意识自欺,基于外部动机或内部动机的自欺。不过,上述分类都属于学者在研究中提出的假设,还需要更多的心理行为实验或认知神经研究加以证明。

PART 02 自我欺骗的心理动机

个体产生自欺或拒绝自欺,在很大程度上取决于这种手段能否给自己带来利益或弥补损失。如前所述,自我欺骗的背后可能是自我防御机制在发挥作用,只有抑制或否认掉那些消极负面信息,我们才能将注意力回收并集中于那些积极正面的因素,才能更高效地完成心理上或事实上的任务:这包括但不限于评价自己具备更突出的美好品质,展望未来时表现出不切实际的乐观,高估自己对于周遭一切的可控性,总体而言是在提高自己所显现的“生存优势”。

单就“认识自我”这一主题而言,首先,不以一定时间和精力为前提的粗糙的自我觉察就有可能导致对自身能力的偏差信念;抑或是对真实自我的接纳程度过低,只愿意将幻想自我“展示”给自己;也可能是自满于已获得的成就而倾向于只察觉那些正面评价。

PART 03 所以,要继续骗下去吗

与自我的“游戏”过程中难以避免会遭遇阵痛,寻找真实自我本就是一条复杂且曲折的道路,现实生活对于自我本来面貌的彰显和发展或许也尚未预留足够的空间。自欺行为并不容易被发现:有选择的注意和收集、有偏差的加工和推理、有目的的记忆遗忘等等,这些往往都发生在不易到达的心灵隐秘之处,或者是在一瞬之间完成。这种偏差显现了人们以有利自我的方式保护自我和看待世界的动机欲望。

虽然有研究显示,偶然发生的自我欺骗可能会让人体验到更佳的心理感受;但如果长期没有得到及时干预,自我欺骗可能会成为个人思维方式的一部分,并真实地产生大量问题。例如:

“没事我很好。”——背后可能隐藏着对他人的失望与愤懑,却欺骗自己和他人一切都很好;

“TA只是压力太大,过段时间就好了……”——或许存在于一段充斥暴力的畸形亲密关系之中,受到伤害的一方却以各种理由为他人辩护,麻痹那个无法正确离开困境的自己;

“你根本不了解我的情况,别乱说!”——总有一些习惯性排斥他人建议的人,他们其实自己也不清楚内心的追求,只是在某些时刻急于将自己不愿主动探索的行为合理化。

一旦自我欺骗的谎言被发现,还要付出双重代价:一方面是来自他人的正面威胁,另一方面则是实实在在颠覆内心的内疚甚至悔恨。自我欺骗所付出的代价并不低于直接欺骗。

或许可以从及时察觉过分的自我欺骗开始。我们需要的是依靠逻辑的理性思考,而非情绪和感受主导的所谓“了解”,同样也不是过度反思过往发生的一件件小事、沉浸于或许只有自己在意的失误。这需要借助支持性社交网络的力量,家人和朋友的支持自然重要,与专业心理咨询师的合作也会是一次不错的尝试。总之,请别让虚妄的自我蒙蔽真实的视野,希望我们都能以温柔的理性拥抱真实的自己,勇敢正视那些并不算完美的人生片段。

PART 04 参考文献

[1] 范伟, 杨博, 刘娟, 等. 自我欺骗:为了调节个体心理状态[J]. 心理科学进展, 2017, 25(8): 1349-1359.

[2] Lopez J K, Fuxjager M J. Self-deception's adaptive value: Effects of positive thinking and the winner effect[J]. Consciousness and Cognition, 2012, 21(1): 315-324.

[3] Lu H J, Chang L. Deceiving yourself to better deceive high-status compared to equal-status others[J]. Evolutionary psychology, 2014, 12(3): 147470491401200310.

[4] 陆慧菁. 自我欺骗:通过欺骗自己更好地欺骗他人[J]. 心理学报, 2012, 44(9): 1265-1278.

[5] Von Hippel W, Trivers R. The evolution and psychology of self-deception[J]. Behavioral and brain sciences, 2011, 34(1): 1-16.

[6] KY. 研究说:抑郁的人,比一般人更能看清现实 |但快乐需要一些自我欺骗[EB/OL]//微信公众平台. [2023-12-27].

[7] 石勇笙. 心理观察20|自我欺骗 —— 难以发现的心灵黑洞[EB/OL]//微信公众平台. [2023-12-27].

[8] KY. 你所认为的你自己,可能只是一种假象| 认识自己的5个误区和6种方法[EB/OL]//微信公众平台. [2023-12-27].[9] Schindler S, Reinhard M A. Catching the liar as a matter of justice: Effects of belief in a just world on deception detection accuracy and the moderating role of mortality salience[J]. Personality and Individual Differences, 2015, 73: 105-109.