或许你听过一位母亲对她儿子说的这样一句话:“孩子,我要求你读书用功,不是因为我要你跟别人比成绩,而是,我希望你将来会拥有选择的权利。”有人因为这句话燃起了学习的斗志,因为它把学习的意义放到了一个更高维度上讨论:“用功读书的目的是获得选择的权利”。但是这一个判断有一个隐含的前提假设:“越有选择的权利,可选的东西越多,生活一定越好。”

乍一看这句话没什么问题,当然是选择越多生活越好呀!一个有权利选择吃火锅还是吃炒菜的人,肯定比一个只能吃炒菜的人幸福。但是真的如此吗?不管是吃火锅还是炒菜,你有的仅仅是一个选项,最后还是要落实到一个具体的决定,吃了炒菜就不能吃火锅,吃了火锅就没法吃炒菜——那个放弃火锅选择吃炒菜的人,真的比只能吃炒菜的人更幸福吗?

并非如此。美国社会心理学家巴里·施瓦茨在《选择的悖论》一书中指出,当选择过多时,人们反而经常会为自己做出的选择后悔。比如说,你现在有两个工作机会,一个是薪水不错,福利待遇也好,工作环境舒适,但上升空间不大;而另一个机会是薪资一般,基本没有福利,但是行业发展快速,可能会有很大的个人上升空间,如果公司发展得好,也会有更好的回报。这样的选择会让很多人感到纠结犹豫。不论最终选择什么,你都清楚地意识到自己放弃了一些东西,内心感到不舍甚至是痛苦,而自己选择的那个机会看上去也不是那么令人满意。

这受到两种因素的影响,一个是“机会成本”。另一个是“享乐适应”。

01“机会成本”

所谓机会成本,就是为了做出一个选择,而丧失的可能获得的最大利益。机会成本会让我们所选的那个“最佳选项”的魅力下降。比如上面的那个例子,只有两个工作机会,假设有三个、四个工作机会呢?选择越多,机会成本就越大,我们也就会意识到自己放弃的越多,被选中的选项所带来的满足感也就越低。为什么就没有一个收入又好,环境又舒适,发展空间又大的工作呢?是的,人们经常在脑海里虚构出这么一个集合了所有优点的选项,越沉浸于这种想象,对最终选择的满意度就越低。机会成本的存在迫使我们必须对每个选项进行反复权衡,在这样的权衡中,我们越发清楚地意识到自己的损失,心情也就越发不好。

02“享乐适应”

另一个是“享乐适应”。所谓享乐适应,指人们会逐渐习惯生活中的美好事物,恢复到平常的快乐水平。你做出每个选择的时候,当时看来都是最优解,但殊不知这个最优解是有保质期的。当我们不再因为享乐适应而失去对于彼时最优解的兴趣时,内心里就会同时冒出另一个念头,“当时如果我没选这个,而选了另一个,生活该会多好”,内心里上演一场“红玫瑰与白玫瑰的戏码”。一个关于享乐适应的著名实验是,让一群人来评估自己的快乐程度。这群人中包括了一年内从5万到100万美元不等的彩票中奖者。最终的结果令人惊讶,彩票中奖者并不比没中奖的一般人更加快乐。当然,在刚中奖时,他们会比一般人快乐很多,但很快就适应了,快乐程度也会恢复到正常水平。

商家也有意利用“选择的悖论”

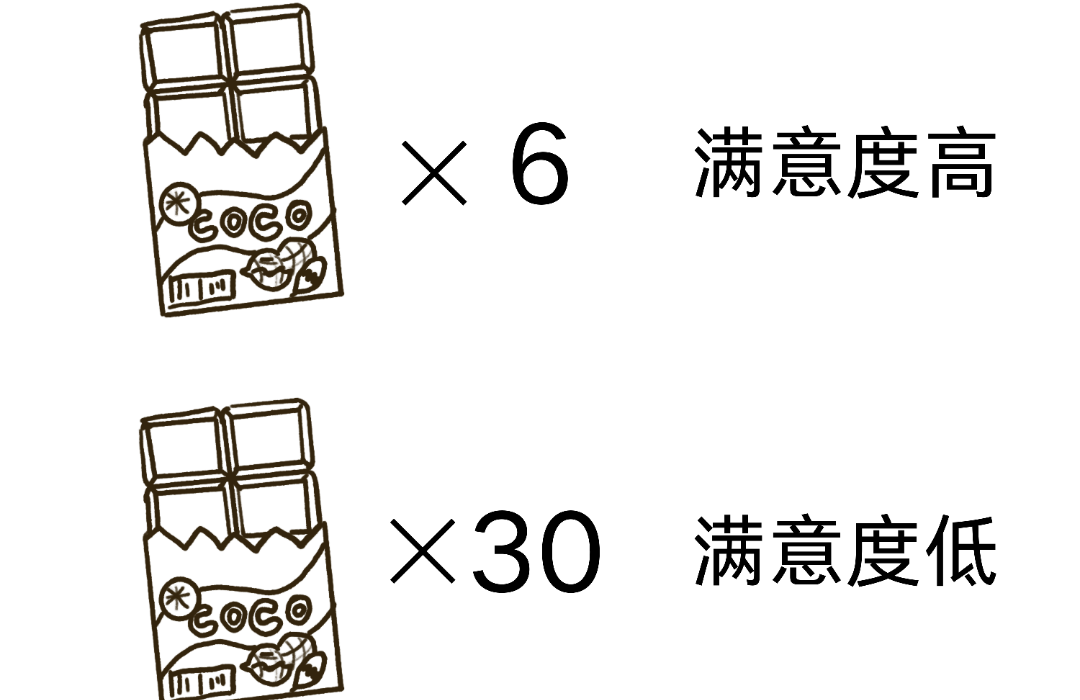

很多商家也有意利用“选择的悖论”降低消费者购买的心理成本。有一个现象是这样的,有两个巧克力商店,一个只卖6种巧克力,而另一个却有30种巧克力可供选择。结果,只卖6种巧克力的商店,销售量更大,顾客满意度也更高。这就是我们刚才所说的机会成本在作祟。30种巧克力带来的是巨大的机会成本,消费者在反复权衡的过程中,心情会越来越糟糕,下定决心也越困难,因此销售量和满意度都低。正因如此,很多爆款的单品并不盲目做品类的延伸,反而几十年如一日保持原有的单一性。

该怎样避免“选择的悖论”,让自己不因为选择过多反而受到“诅咒”呢?施瓦茨告诉我们,要做一个满足者,而不是最大化者。你的选择目标是非得找到最好的那一个,还是足够好就行了?如果只能接受最好的,你就是最大化者;而如果足够好对你来说就可以了,那你就是满足者。最大化者会花费更多的精力进行选择,同时,他们也更容易感到后悔。虽然最大化者总是朝着“最好”努力,但几乎永远无法对最终的选择感到满意。在选择过量和时间不足的社会里,最大化者会受更多的苦,而满足者会有更多时间用在更重要的事情上。因此,最大化者可能更容易成功,但满足者更容易幸福。

学习成为一个满足者,就是要学会拥有知足常乐的心态。比如,你可以回忆那些曾经足够好却很满足的时刻,想想当时是如何选择的,问问自己是不是可以把这方法应用到其他的选择上。

有选择的权利是一种福气,希望我们都能享福,而不被这种福气反噬。