苏东坡与佛印出城游行。佛印谓坡曰:“尔在马上十分好,一似一尊佛也。”坡答曰:“尔穿一领玉袈裟,在马上好似一堆太牛屎也。”印云:“我口出佛,尔口出屎。”

“你自己眼里的你不是真正的你,别人眼里的你也不是真正的你,只有你眼中的别人才是真正的你”。

这两个例子呈现的都是“投射”这个生活中常见的现象:不自觉地把自己的个性、欲望、想法、情绪等心理特征放到其他人身上,即在认知和对他人形成印象时,常倾向于认为他人也具备与自己相似的特性。所以说,为什么大学生普遍看起来显得格外“清澈”,因为他们自己从来不敢干坏事,也想不到要去做坏事,因此坚信别人也不会,以至于被社会毒打了,也只会在事后震惊:“他怎么敢的!”

“投射”用在认识他人上可能会造成偏差,但是如若用在自我认知上却会有意想不到的效果。我们慢慢来看:

自我认知是一个复杂的课题,包含很多方面:我自认为是什么样的人,别人认为我是什么样的人,我认为别人对我的认识是否恰当。而加入投射,还需要分析,“我们眼中的他人”。

让我们一起来实践一下:

Step1:自省

“我有哪些优缺点?”

“我的身份有哪些?我的状态是否符合这些身份?””

“和从前的自己比较,我现在如何?”

自省就和照镜子一样,是人们认识自我最直接的方式。但人们在照镜子的时候,一方面因为距离太近,容易失去整体感,常会忽略很多问题;另一方面又会过于挑剔,放大很多无关紧要的瑕疵。因此,“你自己眼里的你不是真正的你”,自省显然是不够的。

Step2:他人的评价

“我的朋友一般怎么评价我?”

“老师家长常常如何评价我?”

除了来自这些人的直接评价,我们也可以从其他方面了解他人对自己的看法,比如交流时对方的态度等。但他人的评价,从某种意义上来说,是带有主观色彩且不全面的。因为人际交往时的情景、交往的时长、双方的身份关系等的限制,让我们本就无法真实且全面地展示自己。所以,在接收他人评价时需要运用上自己的辨别能力,辨析他人评价是否客观公正,是否有事实依据支撑,是否基于一些偏见或是刻板印象,所以很需要多问一句“你为什么这么觉得?”。所以,“别人眼里的你也不是真正的你”,能接受他人评价是好的,但一定要保持清醒,免于被“贴标签”!

Step3:运用投射

学者认为,投射出去的是我们看不到的、但存在于自身中的事物,比如个人的性格、观念等,它们在外部现实中寻找一个与它们相似的事物,然后投射到这个合适的吸引物中去。投射的发起者是具有自主性的无意识心理内容,这些心理内容具有自发地反映自己、进入意识的自主功能。在自我认知中,我们的个人特质就是这些投射的发起者,它们常常因为自我美化或者丑化而无法被我们自己客观公正地意识到,但它们会通过无意识的投射出现在他人身上,从而进入我们的意识。

“我就知道ta会这么做。”

“我想我知道ta的心里在想什么。”

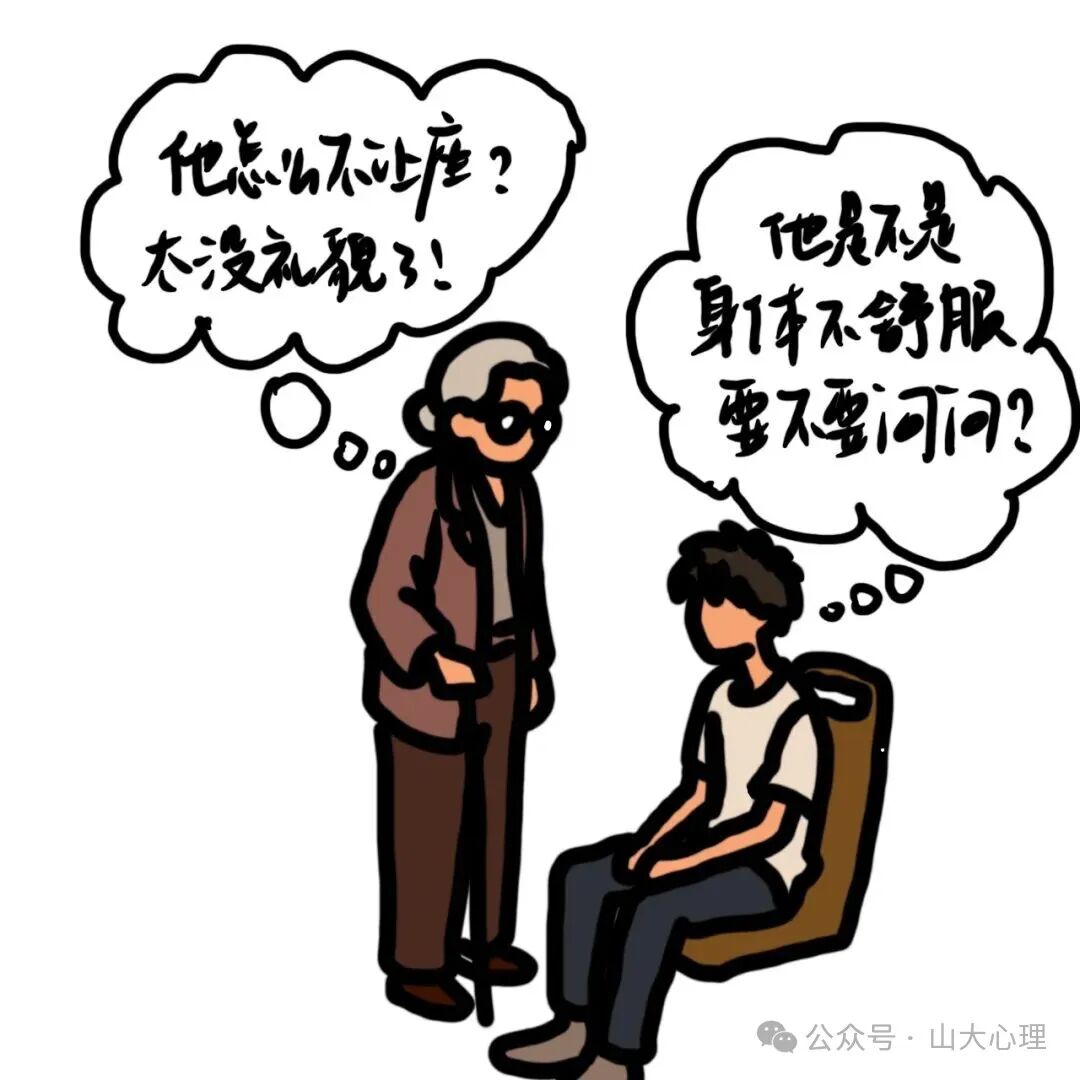

举一个具体的例子,小红小绿坐在公交车上的最后一排,某一站上来了一个老人,刷的老年卡,但是看起来精神矍铄,甚至一点白头发也没有,可是此时没有座位了,他站在一个年轻人旁边,那个年轻人并没有让座,却显得坐立不安。小红认为,他是在纠结要不要让座,一边觉得人家或许不够老,自己很累,没必要让,但又觉得不让会不会不太好,可最好的让座时机已经过去了……小绿则只认为,这个人可能赶时间或者想上厕所。此时他们的想法都能解释年轻人坐立不安的表现,但呈现出的两个人的性格却大相径庭,小红可能是个容易内耗的人,而小绿则可能是个大大咧咧的人。

认识自我是个持续进行的过程,巧妙利用投射,或许能帮助我们在减少对于他人的认知误差时,更好地去认识自己!

参考资料:

[1] 知乎文章,金舒,《心理防御机制——投射(Projection)》

[2] 苏富忠.投射研究[J].广西民族学院学报(自然科学版),2000(02):127-132.

[3] 岳彩镇,黄希庭,彭玉等.投射自我研究述评[J].西南大学学报(社会科学版),2008(06):16-21.