图书馆的预约系统一座难求

深夜的自习室依旧灯火通明

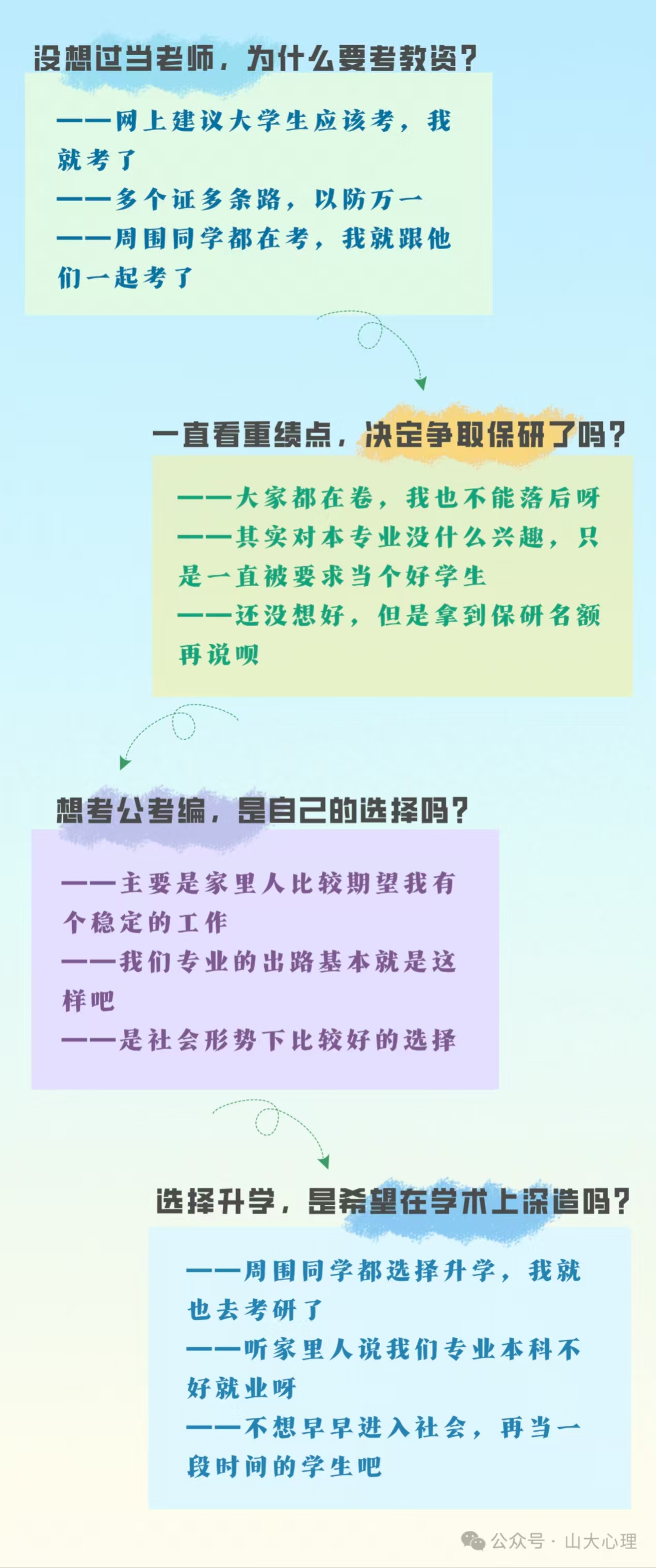

在教师资格证考试的资料上勾画重点

尽管从未真正向往过教书育人的生涯

上课积极回答问题、与老师互动

比热爱知识更多的是对绩点的热情

几个学生讨论着考研复习进度

而选择升学只是因为

“这个专业本科找不到好工作”

……

回顾这一路

我的生活仿佛被设定好的轨道

只是一味地遵循“应该这样做”

担心自己会掉队

于是主动加入了这场看不见的竞赛

不如让我们暂且停下脚步

问一问自己

“为什么要这样?”

这些朦胧的未来,好像并不是出于自主选择。我们所做的努力总是在为某个模糊的将来打算,总有各种各样的声音告诉自己如何才能“更好地”通向未来,却没有给人思考未来的机会。这些声音是由社会要求、家庭期待、职场竞争共同形成的,共同左右着我们的抉择与行为。

社会要求构成了一道无形的枷锁。从小开始,我们就接受着“优秀”的标准定义--好成绩、好学校、好工作。这些外部评价标准内化为衡量自身价值的尺度,仿佛只有满足这些期待,我们才配得到认可和尊重。当偏离这条既定轨道时,不仅面临外界的质疑,还要应对内心萌生的不安与自我怀疑。

家庭期待通过一种由爱、责任与愧疚交织而成的无形引力,影响着我们的选择。它往往将认可与价值感条件化,让人在潜意识中觉得只有遵循父母的规划,才能获得家人的认同,避免令他们失望,这就会促使自己优先选择那条看似稳妥、能够兑现期望的道路,而非冒险与追寻自我。

就业市场竞争的加剧放大了这种不安。网络上充斥着“最难就业季”的报道,学长学姐们分享着求职路上的坎坷经历。这些信息不断强化着一种危机意识:必须不断积累证书、提高学历、丰富简历,才能在激烈的竞争中不被淘汰。虽然看不清方向,我们却不敢停下脚步,因为害怕被身后的人超越。

在这样的影响

下比起探索自我

我们更加擅长执行指令

习惯于被评价

却很少内省自己的真实需求和渴望

那么,我们该如何在这样的大环境里

找回自我的主导权呢?

可以有意识地减少对外部评价的依赖。绩点、证书、学历固然重要,但它们不应成为定义我们价值的全部标准。尝试建立多元的自我评价体系,衡量自己是否在成长、是否保持了对学习的热情、是否能够与他人建立真诚的关系,这些或许比单一的数字更能衡量我们的生活质量。

或者,从做一些微小但完全自主的选择开始改变。选择一门纯粹出于兴趣的选修课,而不是计算它的给分高低;参加一个与简历无关但能带来快乐的学生社团;甚至只是决定周末如何安排自己的时间,而不考虑是否浪费了学习时间。这些小小的决策可以帮助我们构建与自我真实连接的道路。

更重要的是,可以尝试将在“被推动”过程中获得的知识和技能转化为追求真实目标的工具。教师资格证或许不是为了备用,而是为了培养表达和沟通能力;考研深造不是为了逃避就业,而是为了深入探索自己真正感兴趣的领域。让我们转变一下视角,让外部要求转化为自身内在成长的养分。

人生不是既定轨道的前行

而是旷野中的探索

在这个充满不确定性的时代

也许我们需要多一点的勇气

偶尔跳出轨道,看看别的风景

聆听内心的声音

我们才能在奔跑中知道

自己为何前行

去往何方